孙江:痕迹·事件·证言——侵华日军第十六师团第三十三联队中尉天野乡三在南京

一、一张明信片

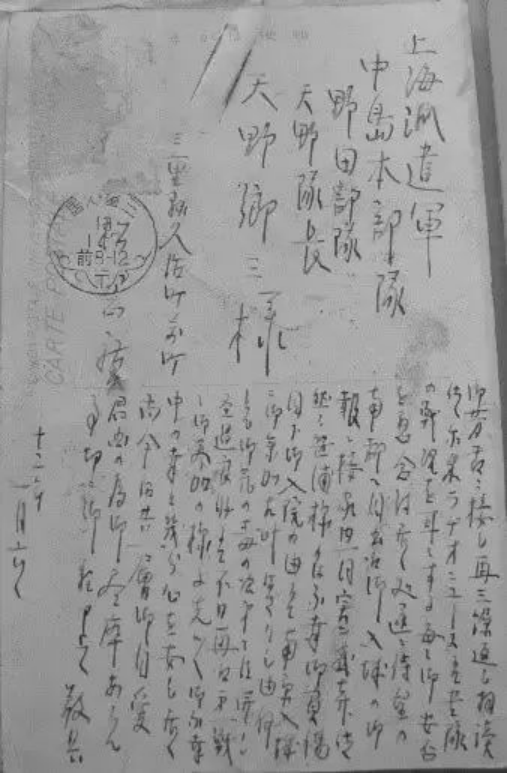

在南京市档案馆所藏的一份中文档案中,有一张寄自日本三重县久佐町久居的明信片(见图1),寄信人松冈新,明信片上写着如下一段文字:

接奉玉言,拜读再三。尔来收听广播,每闻贵队战况,必心系诸位安危而忧之。接贵队如期入南都之札,合家不胜感激。笹浦君不幸负伤,入院疗伤而未得参加入城,令人扼腕。所幸伤势恢复良好,不日可再赴前线参战,实乃不幸中之万幸,令人稍安。切望今后各自珍重,为君国鞠躬而尽瘁。十二年一月六日。

收信人处写着:“上海派遣军中岛本部队野田部队天野队长天野乡三收”。“上海派遣军”隶属“中支那方面军”(司令官松井石根大将),司令官是昭和天皇之弟朝香宫鸠彦王中将。“中岛部队”即中岛今朝吾中将所辖第十六师团,“野田部队”系以野田谦吾大佐为联队长之第三十三联队,第三十三联队下辖三个大队,“天野队长”是其中一个大队的大队长呢?还是大队下的中队长或小队长,不清楚。明信片作于“十二年一月六日”,十二年系昭和十二年(1937年),显为“昭和十三年”(1938年)之笔误。

可以推知,天野乡三在“如期入南都”后,曾给远在日本三重县久佐町久居的松冈新寄过一张明信片,除告知战况外,还提到一位姓笹浦的人,笹浦在天野部队进攻南京前受伤。从松冈行文语气看,他与天野、笹浦既非亲属,亦非师生,天野部队、三重县等字样似乎暗示天野与松冈系驻军军官与一般居民之间的关系。为此,笔者曾专程寻访第三十三联队在三重县的驻地,找到了时任第二大队重机关枪部队中队长岛田胜已于1972年编纂的未曾公开出版的《步兵第三十三联队史》,该书附有“干部编成表”,在所胪列的各队长名单中,笔者没有发现天野乡三的名字。

图1 天野乡三明信片(正)南京市档案馆藏

图1 天野乡三明信片(里)南京市档案馆藏

阿莱达·阿斯曼(Aleida Assmann)在《回忆空间》一书中曾专门讨论过“文字”(schrift)与 “痕迹”(spur)之间的关系,她认为“文字和痕迹常常作为同义语来使用,但二者绝非同义。文字是通过视觉符码形式将语言符码化之物,关于文字的定义不能套在痕迹上。痕迹将与语言的结合和将作为符码化的记号的特性尽皆置之一边。即使如此,痕迹作为不基于任何符码化的指针符号,用符号理论可以解读。痕迹之所以能替换代理表象,源于模仿之物和印刻之物的直接性”。不仅如此“痕迹在通向过去的路径上,与文本迈向过去的路径根本相异。这是因为,痕迹里既含有逝去的文化的非语言表现——废墟(Ruinen)和遗物(Relikte)、片断(Fragmente)与碎片(Scherben),也有口传传统的残滓(Überreste)。”阿斯曼把“痕迹”作为非文字之物,将其与“文字”/“文本”置于二元对立关系中,强调痕迹的意义大于文字。在研究“南京大屠杀”这样重大的历史事件时,面对当事人不在场,文字记载的局限性,以及口述回忆之虚实杂陈,阿斯曼的论述无疑有着重要的启示意义。按照阿斯曼的思路,明信片似乎应当归入文字之列,而不属于非文字的“痕迹”,但笔者倾向于将明信片视为介乎“文字”与“痕迹”之间的东西,可以从“文字”与“痕迹”两个方面对其加以解读。明信片留下的作为符码化的“文字”信息有限,不足以解释其所指涉的事件,而作为“遗物”“碎片”,明信片敞开了阅读文字以外信息的可能性。

这张明信片附在一位名叫陶保晋的中国人的信函中。陶保晋(1875-1948),南京红卍字会会长,著名实业家和慈善家,1927年南京国民政府成立前曾做过江苏省议员。1937年12月13日南京沦陷前后,陶保晋率领红卍字会展开救济活动;日本驻南京领事馆看中陶保晋的声望,强令其为“南京自治委员会会长”。为继续从事救济活动,陶被迫接受会长一职。1938年1月1日“南京自治委员会”成立。十天后,饱受身心折磨的陶保晋称病辞职,最后得到病休许可。2月13日,陶保晋再次请求辞职,在给“自治委员会”的辞职信中写道:

据家人报称:市府路二十七号住宅前住军人已经搬出。入屋查看,所有红木家具及衣箱、瓷铜器与一切用品,约值四、五千元,被劫一空,尚不足惜。惟内有佛堂一间,供奉老祖乩笔画像及神圣佛像与历代祖宗神位、父母遗像,并道院传授《太乙北极真经》及《午集正经》、《未集经髓》与各种经典,为修道以来十六年身心性命所寄托,日日馨香奉祀者也。今竟全行被劫,闻之伤心涕泪,悲泣如丧考妣,痛不欲生。正在辞职静养之时,又遭此非常惨痛,病益加剧。

“市府路二十七号住宅前住军人”即天野乡三及其手下的士兵,在天野等离开陶宅后,一张遗忘的明信片透露了天野的身份。陶继续写道:

此天野先生当系住在该屋之军人,可否转请日方军政长官代向天野先生探询,曾否见此经像法宝,是否以同文同信佛关系,代为收存?如能藉此线索,返还原物,则心神始能安定,病体得以就痊,皆出自大德之所赐也。

陶保晋没有要求天野返还被盗窃的财物——这是日军官兵经常干的勾当,只是要求返还与宗教信仰有关的文书、照片等。但是,特务机关的回答是:“询据天野乡三,供称不知。”其实,特务机关根本就不可能见到天野乡三,更不要说去询问天野是否拿走了陶家的东西了。

二、一记耳光

1938年1月下旬,日军第16师团陆续撤离南京。22日,天野乡三所在第三十三联队长野田谦吾卸职,24日乘船离去。当夜,天野乡三和手下的士兵继续为恶,由此引发了一起事件,惊动上海派遣军司令部,负责处理事件的参谋长饭沼守少将在1月26日日记中写道:

晚本乡(上海派遣军司令部参谋——引者,下同)少佐来报。24日夜11时左右,日本兵到美国人经营的农具店,用刺刀胁迫看店人,带走两名女子强奸,约两小时后将女子放回。基于(女子)所诉,两名美国人在女子指认被强奸之处时,(发现)该处系天野中队长及十数名士兵宿舍,遂进房调查,天野集合持枪士兵,反过来殴打美国人,将其赶出门。本乡参谋长得报后,赶至现场,要进中队长房间,也不容易进去,隔壁屋里有支那女子三、四名。(本乡)强行进天野屋,天野正与女子同衾。女子从床下来。审问中队长。中队长行使权力,带女子来,给其金钱,还让士兵们也进行奸淫。因此,叫来宪兵队长小山中佐和第2大队(长),次日凌晨(部队)出发延期,继大队长调查之后,宪兵继续调查。

天野乡三和手下士兵强暴了在美国人农具店干活的中国女子。26日美国人前来诘问,“天野集合持枪士兵,反过来殴打美国人,将其赶出门”。本乡忠夫少佐得报赶到现场,阻止了事态恶化。结果,预定次日(27曰)撤离南京的天野部队被责令就地待命,接受第二大队和宪兵队长小山弥中佐的调查。

1月27日,饭沼守继续写道:“小山宪兵队长、堀川新分队长(接替天野乡三——引者)至。听取调查天野中尉之概要。”

1月29日,饭沼守称:“小山宪兵队长至,报告天野中尉及部下事,就事件送交(军法会议),听取军方意见。据此,希望将中尉及以下同宿者递交,同时报告殿下。”

1月30日,饭沼守记述了调查结果:“天野中尉以下十二名送交军法会议。”

逐条梳理饭沼守日记可知,天野乡三隶属第三十三联队第二大队,军衔为中尉,事发后被撤去中队长,由堀川代理。

事件后仅仅4天,天野乡三就被送上军事法庭。但调查过程并不顺利,参与审讯天野的上海派遣军司令部副参谋长、步兵大佐上村利道在1月27日的日记中写道:

宪兵报告调查天野中尉……(他)不该有昨夜那股劲了。大队长无能,驾驭不了他。让值班士兵传达滞留待命。法学士,律师,很会钻法网空子,对于宪兵的询问,回答得巧妙。要求严厉处分。

上村日记丰富了关于天野的个人信息:法学士、律师。27日,意识到事态严重,天野开始发挥其律师职业的才能,为自己辩护,以致担任讯问的大队长难以应付。1月29日,第二大队离开南京,眼见不能跟随而去,天野反应强烈。饭沼守日记写道:“天野中尉被阻止出发,悄悄地把他叫来,说服他像个男子汉接受处理,之后让他回去了。”

何以上村称天野乡三“很会钻法网空子,对于宪兵询问,回答得巧妙”?这涉及天野被问罪的“罪名”。饭沼守日记对事件原委交代得还算清楚,但关键处却语焉不详,如,按照日记所载,天野是因为“奸淫”而被问罪的——这是日军占领南京后普遍实施的暴力,但又称“带女子来,给其金钱”,将暴力关系说成是交换关系。1月30日,天野案被移交军法会议,审讯工作由军法务官来担任。2月15日,军法务官小川关治郎在日记中写道:“冢本法务官抵达。调查南京方面的事件情况,尤其听取关于天X中尉强奸事件相当详细之报告。虽然确认强奸事实很困难,但必须追问对宪兵伍长及履行职务军人所进行的威胁。”军法会议试图以“强奸事件”来处理,却发现“确认强奸事实很困难”,是因为找不到受害人,还是如此一来须追究日军占领南京后的集体性暴力?不得而知。最后,天野乡三的罪名竟然是“威胁”宪兵和军人履行公务。

26日事件起于“天野集合持枪士兵,反过来殴打美国人”。被“殴打”的美国人不是普通的美国人,是美国新任驻南京领事——三等秘书爱立逊(John M. Allison,1905-1978)。这个来自得克萨斯州牧场的爱立逊曾滞留日本横滨,会说一点日语,此刻被美国政府派到南京,无疑和其在日本的经历有关。爱立逊被打后,除当场抗议外,事后还电告美国国务院,美国国务院据此向日本帝国政府外务省提出抗议,“爱立逊事件”(Allison incident)成为国际媒体追踪的对象。28日《纽约时报》以《被东京士兵掌掴的外交官》为题刊登文章,并配以爱立逊照片(见图2)。29日,在饱受战火之苦的中国,《申报》(汉口版)第1版刊载了前一日上海中央社转引的路透社电,开始对事件进行跟踪报导。

图2 被东京的士兵掌掴的外交官(《纽约时报》1938年1月28日)

当事人是如何讲述事件经过的呢?杨夏鸣编《南京大屠杀史料集》第63卷 《美国外交文件》收录的 1938年1月28日美国国务院编辑的一则新闻稿摘录了27日和28日爱立逊致国务院电文。这不是爱立逊原电。27日原电与本文主题有关内容如下:

一个日本士兵冲上来,气冲冲地用英语喊着:“退出去,退出去”,同时将我向大门处推。我慢慢地后退,但在我来不及退出大门前,他就掌掴了我,还转过身打了林查理一耳光。跟我们在一起的宪兵以敷衍的态度阻止这个士兵,其中一个宪兵用日语说了‘‘他们是美国人”或类似效果的话。这时我们已退到临街的门外。这个士兵一听这话就暴怒起来,嘴里重复着“美国人”,还试图攻击离他最近的林查理。尽管有宪兵在阻止他,但他还是将林查理衬衫的衣领撕破了,还扯掉了几颗纽扣。正在此时,指挥官出现了,他以无理的方式向我们咆哮。

在爱立逊的叙述中,被打的人中还有一位,名叫林查理(Charles H. Riggs,1892-1953),林查理也留下了关于事件的叙述:

(士兵)用我听不懂的语言吼着,然后将爱立逊向后推。我看到后,就停下来和爱立逊站在一起。然后士兵抓住爱立逊的胳臂推搡他,但是爱立逊背部抵住了门,不能再移动。士兵就当着宪兵的面,掌掴了爱立逊,接着又打了我。这时宪兵也进来了,他们之前一直在和我们讨论我们能不能进入这座房屋(没提到进院子的问题)。同时,指挥官从屋子里出来,向我们走来。宪兵看到了那个士兵的行为,抓住他的胳臂,将他拉走,强迫他到路的另一侧去。……有两个宪兵站在我前面,一个正和他们争论的士兵站在他们前面。一个领事馆警察告诉士兵:“他们是美国人”。这似乎激怒了他,他突然把他们推开,从他们中间冲出来,抓住我衣服的领子。他很粗暴,把我的衬衫都扯坏了,还拽下几颗纽扣来。宪兵抓住他的胳臂,让他放了我……

爱立逊和林查理的电文不仅叙述了事件的来龙去脉,还纠正了日方记述语焉不详之处。原来,掌掴美国领事和另一位美国人林查理的不是天野乡三,是他手下的士兵。士兵掌掴美国人之后,天野乡三从门内走出:正在此时,指挥官出现了,他以无理的方式向我们咆哮(爱立逊语);同时,指挥官从屋子里出来了,向我们走来(林查理)。日文外交文书将爱立逊的这段电文译为:“斯クスル内ニ部隊ノ指揮官タル将校現ハレ挑戦的態度ヲ本官ニ叫ヒケタリ”(“这时部队指挥官模样的将校出现了,以挑战的姿态对着本官咆哮”)。天野既没有掌掴美国领事,也没有阻挠调查, 他肯定将责任推给了手下的士兵,由此不难推知何以饭沼守要“说服他像个男子汉接受处理”,以及上村利道说“很会钻法网空子,对于宪兵询问,回答得巧妙”。但是,作为中队长,手下士兵挑起了一件让帝国政府困扰的国际事件,天野有着不可推卸的责任。其时,日军在南京的暴行早已震惊国际舆论,“爱立逊事件”破坏了日美之间的外交关系,“中支那方面军”司令官松井石根借此整顿“军纪”,天野乡三成为整肃的对象。吊诡的是,处罚天野乡三的罪名不是掌掴美国领事,而是“威胁”日本宪兵和军人履行公务,构成事件源头的无名中国女性的遭遇在美日政府和媒体的暄嚣声中黯然不显。

三、一组证言

1月29日,第三十三联队第二大队在下关乘车东去,30日,天野被送上军法会议。这个让日军的丑行暴露在国际舆论下的中尉,虽然从第二大队中消失了,也从同属第二大队岛田胜已编纂的《步兵第三十三联队史》中消失了,但他的故事存留在当年士兵的记忆里。2002年,日本社会评论社出版了松冈环采访和编辑的口述史《南京战:寻找尘封的记忆 原士兵102人的证言》一书,书中有5位当年的老兵直接谈及天野乡三的故事。哲学家保罗·利科在《记忆、历史、忘却》中曾讨论过证言,他认为所谓证言(témoignage)具有两方面的特性:一方面基于所报告事件的事实,强调事件的现实性;另一方面基于本人的经验,保证叙述的真实性或证明其具有本真性,这是一种推论出来的可靠性。如果临场行为没有涉及叙述者本人是否参与,那么叙述者所说的就仅仅是信息。对于利科的区隔,笔者认为还需要进一步加以细化,即就“爱立逊事件”/天野案而言,老兵的证言属于第一个方面,是基于事关天野的事件来回忆天野的,由于回忆者并未身临其境,其证言只能是一种“信息”——是一种不确定的证言,需要证实或证伪。而从“南京大屠杀”这一事件的在场者身份言,老兵的回忆则具有利科所说的第二个方面的特征,即回忆者虽然不是天野事件的目击者,但是整个南京发生的暴力事件的参与者和目击者,他们所讲述的“事实”给理解天野案发生的场景——历史语境提供一扇窗口。让我们看看5个老兵的证言吧。

第一个出场的名叫野田典吾,1915年11月生,隶属第三十三联队本部。1998年8月和2001年8月,野田分别接受了松冈环的采访,他是这样说起天野乡三的:

那个中队是问题很多的中队,不听野田联队长的话,(天野)被送至军事裁判,受到军事处分。当时的审判官是陆军法务官岛津。其他中队离开南京时,一个中队150名被阻止离开,未能上船,全部接收了调查。听说军司令部发出了逮捕令。我认为军法会议是在南京当地开的。士兵好像都被释放了,干部遭到了处罚。对于天野乡三中尉随便行事,野田联队长感到棘手,将其转到预备军,进攻紫金山、进入南京前,将其调去护卫朝香宫殿下。听说这个命令在进攻无锡时就已经决定了。在那儿,(他)似乎很老实。天野乡三中尉太了解了,乱七八糟的家伙,在二·二六(事件)中属于皇道派吧。在京都被召集入伍,没穿军服就跑到师团本部。因为被军部擢用,志得意满,队长很是困扰。天野中尉是受到军法会议审讯而被降为一等兵的人物。我在战争中看到过那个军法会议的正式文件,审判官的名字是用毛笔写的,并盖有红印,在哪儿看到的,记不清了,因为是在一定范围公开的,布告栏里也见过。那时还没有与美国开战,当时的广田外务大臣向美国解释了。还有一件道歉的事,是因为误击了扬子江上美国海军的军舰,和这件事一起向美方解释的。

天野中尉的罪状大概是强奸和砸银行。砸银行,哪个部队都干的哟。一半出于好奇心吧。想知道到底银行里藏了些什么而干的。除食物外,不是上面的命令,只是,因为上面不追究,觉得干了也没关系。天野中队的士兵说是听从命令干的,那是天野中尉的命令,(野田联队长命令强奸和砸银行)是没有的。

野田典吾的回忆涉及天野其人和天野被罚之因果。关于第一点,野田对天野的总评价是:“乱七八糟的家伙”,因为“军部擢用,志得意满,队长很是困扰”。在政治立场上,天野属于不满帝国政府的“皇道派”,1936年2月26日这个派别的青年将校在东京曾发动过反政府的军事政变。天野对帝国政治现状的不满也表现在行为上,“在京都被召集入伍,没穿军服就跑到师团本部”。对于这样一个桀骜不驯的下属,野田谦吾联队长没有让其参与攻陷南京的战役,而是让其呆在位于南京东郊的句容县,守护司令官朝香宫鸠彦王。关于第二点,在第三十三联队本部供职的野田典吾并不知道天野是因为26日“爱立逊事件”而被拘押的,推测“天野中尉的罪状大概是强奸和砸银行”。野田典吾称看到军法会议的处罚文件,“天野中尉是受到军法会议审讯而被降为一等兵的人物”。

在第一点涉及天野性格上,野田典吾的回忆给读者提供了一个未知的天野,限于史料,其虚实尚待旁证。另一方面,第二大队没有参加攻陷南京是实,因为在日军有关南京攻城战的记述中,清楚地写着第三十三联队第二大队“缺”。关于第二点天野的罪名,野田典吾的回忆是不正确的。但是,天野及其部下所进行的“强奸”是文字记载和下文口述中屡屡提到的不争的事实。盗窃是日军官兵在南京经常从事的勾当,天野及其部下也不在其外。至于是否和其他日兵一样“砸银行”,这个并不重要。最后,野田典吾称看到“军法会议的正式文件”将天野降为“一等兵”,这大概有回忆上的差池,即天野成为“嫌犯”被撤去中队长之职后,可能自动降为一等兵,但这个文件未必是军法会议的文件,而可能出自天野所属联队或上海派遣军司令部。

第二个出场的名叫徳田一太郎,1914年6月生,隶属第二大队。1999年8月,徳田一太郎接受采访时回忆如下:

在南京,在8中队驻屯地设立慰安所,很坏的人。听说宪兵进来就是为了带走天野中尉。这是从士兵的闲谈中听到的。接着听说在南京期间,召开了军法会议。接着天野中尉怎样了不清楚,但听说部下的军曹降为一等兵回到部队。听说那个中队开过妓院。那个中队因为当时是朝香宫的护卫,所以大家笑说:“朝香宫由了不起的人在护卫。”

徳田一太郎虽然与天野同属一个大队,正如文中一再出现的“听说”所表征的,他对事件真相完全无知,他的回忆属于道听途说。不过,“听说”中也有“事实”,原来天野系第二大队第八中队队长,爱立逊事件旁证了在第八中队里确实存在类似“慰安所”的地方。具有讽刺意味的是,士兵们居然暗中嘲讽自己的司令官“御弟”朝香宫鸠彦王。曾经随天野守护这位躲在后方的司令官的第三个回忆人讲述了天野在句容的恶行。

第三个回忆者是木本一平,1913年9月生,隶属第二大队第八中队,是天野的部下。2000年11月和2001年11月,木本一平分别接受采访,留下了如下一段回忆:

因为朝香宫驾临南京附近的句容,俺们一个小队与中队长一起担任夜间护卫。南京与句容相隔几十公里,连大炮声都听不到。虽然躲在战线的后方,报纸上却写着:“朝香宫视察第一线大本营公告”。中队长天野乡三中尉,好象比野田联队长成绩优秀,以陆军大学首席毕业,因此,虽然是中尉,却不听野田大佐的话。即使在护卫朝香宫时,也抱着女子睡觉。在这里的时候,天野对俺们士兵说:“抢劫、强奸、放火、杀人,什么都给我干”。在句容,一到晚上,分队人都出去找姑娘了。俺以为“不能干那种笨蛋才做的事”,就没有出去。这时,交叉架起来的枪支不知受了什么震动而倒下了。听到声音,天野叫着“是你呀”,走了过来。因为俺没去找姑娘,他很生气。俺正想着:再这么说下去,就杀了你。那边有士兵叫着:“有了,有姑娘了”。一听到叫声,天野心情大好,立刻转怒为喜道:“什么?有了!嗯。”如果带来不愿意的女孩,就在士兵面前堂而皇之地说,“调查一下,看有什么?”自己抱着女人去睡了。天野每晚让士兵抓不同的女人,既有年轻的,也有当妈的。但是,睡过女孩后,就放掉。

整个分队,在进入南京后,也被派去抓姑娘。16师团离开南京时,好象分队全体士兵都被禁止离开,接受调查。天野因此被送上军法会议。离开南京时,没有看到中队长天野。邻村的一分队的朋友说,天野回到日本后,东京传讯,接受调查。听说他矢口否认一切,逃脱了责任。

在所有回忆者中,木本一平与天野交集最密,在句容曾在天野手下护卫朝香宫。木本一平关于天野的回忆告诉人们,这个奸淫成性的中尉在通往南京的路上为恶不断,直到26日事发。但是,对于自己的上司,木本一平并不了解,所谓天野“好像比野田联队长成绩优秀,以陆军大学首席毕业,因此,虽然是中尉,却不听野田大佐的话”云云,是不正确的,这段话成为历史修正主义者用来否定证言不真实的根据。此外,天野消失后,第八中队中士兵并不知道天野的下落,关于“逃脱了责任”云云,也是不正确的。同样的情况也出现在另一位回忆者井上益男的回忆中。

井上益男是第四位回忆者,1915年6月生,与木本一平同属第二大队第八中队,1998年3月、2000年5月和2001年5月分别接受了三次采访:

天野乡三中尉与野田三十三联队长是陆军大学的同窗,听说成绩优秀,获得过恩赐的军刀。所以,即使是野田队长的话,也听不进去。天野中队长被送交军法会议,都这么说,离开南京时,因为中队长不在部队里,大家知道了,但具体罪状和判决书不知道。到底因为发生了什么,俺们不知道。

天野中尉毫不掩饰,什么都干得出来。他身边总跟着当班的,按照中队长说的,去找女人呀,去抢劫呀。如果犯抢劫罪,会被降级,工资降到最低。确实,俺们离开南京时,曾被阻止离开,天野中队长已经不在,也没有回到中队。到哪儿去了,不知道。好象在上海受到审判,被判有罪。听说天野中尉被降为二等兵。没有回到中队,俺认为被派到别的地方,还提升了。

快到南京,听说中队长下了命令:“进了南京,允许抢劫、强奸、杀人”。我们中队进入南京、放下行李,正在慢腾腾的时候,就被士兵说:“干啥呢?还不快去抢。”

与木本一平一样,关于野田联队长与天野中队长的关系,井上益男的回忆具有相似的错误,同样成为历史修正主义者攻击的对象。何以出现部下不了解上司的情况呢?这和日军的组合方式有关,野田长期担任第三十三联队长,士兵之所以不了解自己上司,一则因为是临时召集组合起来的,据与井上益男同属第八中队金田猛的日记记载,天野是11月1日调到第八中队的,同来的还有其它补充兵。二则天野对上司野田的桀骜不驯,在日本军队中是极其罕见的现象,故而士兵中揣测二者可能有故。撇开风闻言事的部分,木本一平旁证和强化了天野乃奸淫之徒的特征。

最后一个回忆者是南泰吉,1913年7月生,隶属第三十三联队第一大队。他回忆道:

天野乡三中尉因为进入难民区,被送至军法会议而受到起诉。我们才不会去难民区的。宪兵队会来查看的。天野中尉则带着x分队,随便进入难民区。带了十二、三个人进去的。他们给难民发良民证,盯上有姿色的女子,就要进行检查,“带走她!”到了晚上,就一边喝酒,一边抱着女子。还去征收物资呢。

强奸、抢劫,只有天野中队长干。中队长和下士官(干)。在中队长干之前,手下的士兵趁中队长不在,白天去市政府三浦中佐(第二大队长)处和派发良民证处去拿。听说(中队长)不在的时候,下士官也去强暴妇女,偷盗粮食。

听说下士官在白天中队长去联队时,趁其不在,搜集粮食,搜集化妆品,让女子化妆,在队长回来之前都干。宪兵队嗅到这个,因此(天野)被逮捕了。

和野田典吾一样,南泰吉在5个回忆者中是与天野关系最远的,但他对事件起因的描述却十分准确:天野中队破坏日军与国际安全委员会达成协议,擅自闯入难民区,抓走女性并施暴。受害女性曾分别出现在爱立逊27日电和饭沼守日记中,事件的原委如下:1月6日,爱立逊抵达南京后,立刻被前来诉苦的美国传教士所包围。1月25日上午,贝德士在给爱立逊信中称:一群带浅色臂章的日本兵,闯入胡家菜园11号我们的农具商店,用枪威胁店主并搜身,然后带走一名妇女,把她强奸了。下午,贝德士继续写道:林查理先生和我带着昨晚在胡家菜园11号被绑架的这名妇女,小心翼翼地访查了她被迫走过的路线,她很清楚地指出了被强奸三次的建筑物。这座建筑物就是位于金陵大学附近的小粉桥32号,即爱立逊电文中所说的原为天主教神父的住宅。

四、结语

与有关“南京大屠杀”的宏大叙事相比,本文讨论的属于鲜为人知的细节。对于这样的细节,限于文字记载的制约,无法简单地运用因果关系勾连各种已知的、可见的表象事实来说明事件的本质,只能如德塞都(Michel de Certeau)所说通过对事件留下的“痕迹”来爬梳辨析事件的语义学意义。在本文的叙述中,步兵第三十三联队中尉天野乡三分别出现在三个不同的场景:明信片、爱立逊事件和半个世纪后老兵的证言。

在第一个场景里,陶保晋家中的日文明信片交待了持有者天野乡三的身份:上海派遣军中岛本部队野田部队。天野乡三离去后,陶保晋得以回家,发现天野乡三不仅掠走了值钱的财物,还将带不走的其他东西尽皆毁坏,这说明离开陶宅的天野乡三匆忙而近乎疯狂。第二个场景“爱立逊事件”可以佐证这一推测。天野乡三所在的第八中队在即将撤离南京前继续为恶,26日下午殴打美国领事爱立逊引起美日外交纠纷。被送上了上海派遣军设置的军事法庭——军法会议——前,天野乡三的行动自由虽然受到限制,但仍可呆在陶宅。29日眼看部下一个个离去,天野情绪激动,开始砸毁陶宅器物。这就是饭沼守日记中所说“说服他像个男子汉接受处理”。第三个场景是记忆/证言中的天野乡三。由于5个回忆者均不在第二个场景中,他们对第二个场景的回忆属于道听途说,但是,作为涵盖第二个场景的背景——“南京大屠杀”事件的参与者和目击者,他们对天野乡三恶行的回忆或具有个别性——具体指涉天野,或带有普遍性——泛指整个日军所为,他们的回忆丰富了对天野乡三其人形象的认识。这些都是正史里关于天野乡三的记述所看不到的。秦郁彦所编《日本近现代人物履历事典》“天野乡三”条写道:生于1894年。1915年5月陆军士官学校第27期毕业,同年12月任步兵少尉、步兵第12连队。1919年4月天野升任中尉,1923年12月离职。1927年3月毕业于京都大学经济学部,进入近海邮船公司工作。1931年12月参加高等司法科考试,取得律师资格。1937年8月应召入伍,1938年1月29日受到军法会议审判。1947年7月重新登记为律师。1960年任日本律师协会(“日辩连”)纲纪委员。1964年死。

天野乡三留在了南京。离去的第三十三联队官兵议论纷纷,于是有了天野乡三降为一等兵、无罪释放等各种揣测。实际上,天野被移至上海,如军法务官小川关治郎在日记中所述,以“威胁”宪兵和军人履行公务问罪。3月30日,因“胁迫上司”天野被正式起诉,4月28日被判处三年徒刑。在接受审判期间,天野乡三因攻陷南京有功,于4月15日获得帝国政府“叙正七位”奖赏。5月12日,陆军省发现奖状将要颁给一个“犯人”时,急忙协商取消事宜,结果,天野乡三失去了即将得到的“叙位”,时在1938年5月23日。

本文原载《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学)2016年第3期,注释从略。经作者授权,澎湃新闻转载。